Как «модернизация» лошади в X-XI веках повела Европу к прогрессу

В X-XI веках европейцы существенно повысили энергию сначала водяного колеса, а затем и мускульной силы лошади: были придуманы подкова, стремя и хомут. Это стало началом экономического возрождения Европы и возобновления научной мысли на континенте.

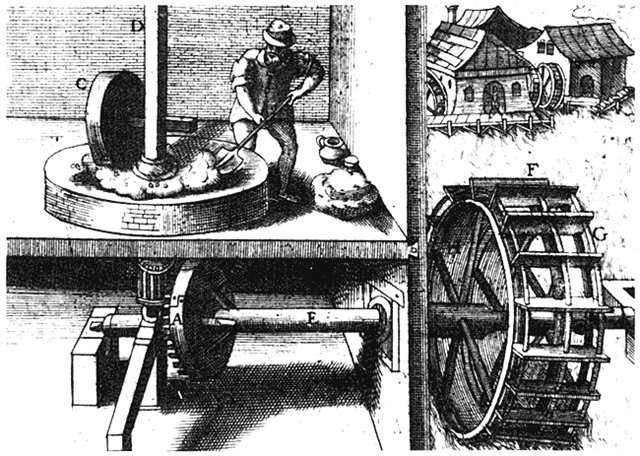

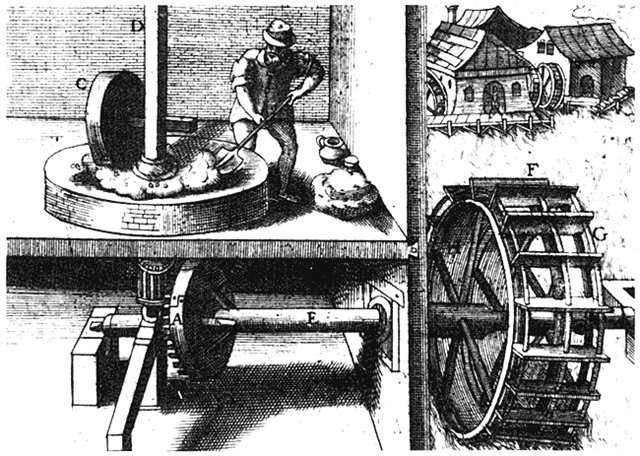

После нескольких «тёмных веков», последовавших после крушения Римской империи, в Европе возобновился прогресс. Уже начиная с VIII века по всему континенту начали массово строиться водяные мельницы, имевшие даже в Римской империи ограниченное использование. При этом водяное колесо было усовершенствовано, что превратило их в универсальный источник энергии, способный работать как на любых реках, так и в любых отраслях промышленности. К XI веку водяные колёса снабжали энергией сукновальни, пивоварни, лесопилки, приводили в действие молоты и кузнечные мехи, применялись для волочения проволоки и трепания пеньки. О масштабе распространения водяного колеса в Европе говорит такой факт: в «Книге судного дня» (1086 год) к югу реки Северн в Англии насчитывалось 5624 водяных мельницы – примерно по одной на каждые 50 домохозяйств.

В XI веке в Европе даже появились приливные мельницы – в окрестностях Венеции, на юге Англии и на западном побережье Франции.

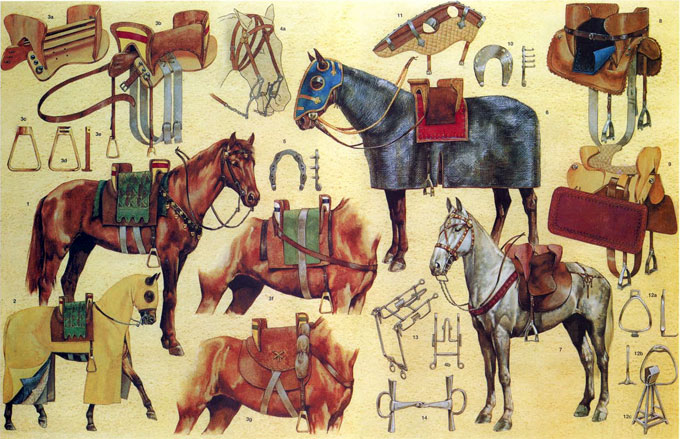

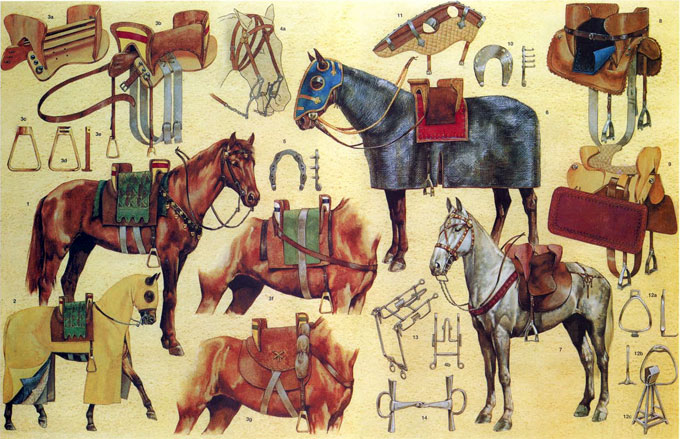

Прогресс наблюдался и в сфере использования мускульной энергии. Лошадь тысячелетиями служила человеку и на войне, и в мирное время, но её эффективность резко повысили три новшества. Первым из них была подкова. В Риме для защиты лошадиных копыт применялись гиппосандалии, но появление подковы было бесспорным усовершенствованием.

Подковы были особенно полезны на влажных почвах, преобладавших к северу от Альп, и для тяжёлых лошадей. Подковы предохраняли копыта от контакта с почвой, из-за которого они отсыревали, быстро изнашивались и растрескивались. В широкий обиход подкова в Европе вошла в IX веке. Подковывали также вьючных лошадей и мулов, что вело ко всё более активному использованию лошадей для коммерческих перевозок.

Вторым важным новшеством было изобретение стремян, в первую очередь пригодившихся на войне хотя мирные всадники тоже их оценили. Согласно знаменитому утверждению историка Линна Уайта, стремя послужило непосредственной причиной возникновения феодализма. Стремя на столетия обеспечило всаднику бесспорное превосходство над пехотинцем, вызвав необходимость оснащать и вооружать крупные рыцарские армии. Вследствие нехватки как лошадей, так и железа всю экономическую систему пришлось перестраивать под финансирование таких армий.

Третьей важной инновацией стал современный хомут. В начале ХХ века отставной кавалерийский офицер Ришар Лефевр де Нотт написал исследование, в котором сравнивалось использование лошади в древности и в Средние века. Греки и римляне применяли упряжь из двух ремней, обхватывающих брюхо и шею лошади. Ошейник, обхватывающий горло, при нагрузках сдавливал ярёмную вену и трахею животного, мешая ему дышать. Путём экспериментов Лефевр де Нотт выяснил, что сила лошади, запряжённой таким образом, использовалась не более чем на 20%. Из-за этого лошадь ставилась позади телеги, и не тянула её, а толкала (исключение составляли лёгкие колесницы).

В раннем Средневековье люди перестали с этим мириться, найдя простой способ покончить с такой растратой ценной энергией. Решение проблемы было найдено благодаря изобретению нагрудного ремня и хомута, крепившегося на плечах лошади. Оба этих приспособления устранили нужду в ярме, тем самым позволяя избежать главного недостатка римской упряжи.

В результате лошади постепенно стали играть важную роль в сельском хозяйстве и грузоперевозках. Упряжь дополнили другие достижения в гужевых технологиях. В раннем Средневековье начала применяться упряжка лошадей цугом (когда они запрягались в ряд друг за другом). В XI веке появилось дышло – деревянный шест, соединявший хомут с телегой или с бороной.

Тем самым в начале Средних веков были исправлены самые элементарные ошибки в эксплуатации мускульной силы животных, совершавшиеся высокоразвитыми цивилизациями Средиземноморья в течение столетий. В конце XIвека 70% всей энергии, потреблявшейся в английском обществе, обеспечивали животные, а остаток – водяные мельницы.

Возросшая скорость и дальность передвижения конских повозок, в сочетании с совершенствованием самих повозок, способствовали возрождению сухопутных перевозок и торговли на средние расстояния.

Усовершенствование упряжи лошади также позволило активнее использовать её в сельском хозяйстве, постепенно вытесняя волов – основную тягловую силу при пахоте в раннем Средневековье. В это же время появляются ещё два важных новшества – тяжёлый плуг и трёхпольная система.

Древний плуг, применявшийся в средиземноморских экономиках, только процарапывал в земле борозду деревянным или железным острием (лемехом), который взрезал и размельчал почву, предотвращая испарение влаги. Такой плуг плохо подходил для тяжёлых и влажных почв на равнинах к северу от Альп.

Тяжёлый плуг в своей окончательной форме перемещался на колёсах и был оснащён ножом, резавшим почву вертикально, лемехом, резавшим её горизонтально, и отвалом, переворачивавшим срезанные куски почвы и оставлявшим глубокую борозду. Тяжёлый плуг позволил освоить обширные плодородные земли, которые в римские времена оставались неиспользуемыми или обрабатывались с помощью примитивной подсечно-огневой техники.

Однако тяжёлый плуг требовал большой упряжи волов или лошадей (4-6 животных; преимущество лошадей перед волами было в том, что их применение в хозяйстве было шире). Подавляющее число хозяйств не могло себе позволить этого. В попытке решить эту проблему средневековое общество создало полукооперативную систему (манор).

Необходимость в тягловых животных для пахоты создавала техническую проблему – чем кормить скот. В раннем Средневековье эта проблема была решена.

Во-первых, при трёхпольной системе севооборота одна треть пахотных земель оставалась под паром и использовалась как пастбище: скот и кормился на ней, и удобрял её помётом. При трёхпольной системе каждый земельный надел по очереди использовался под пар, под озимые посевы и под яровые.

Во-вторых, на поля, отводившиеся под посевы, после жатвы также выпускался скот – этот обычай стал называться «право общего выпаса».

В-третьих, деревня стала содержать отдельный общий выгон, не участвовавший в севообороте и игравший роль пастбища.

Внедрение трёхпольной системы позволило расширить возделывание дополнительных культур помимо основных, таких как пшеница и рожь. На втором поле стали выращивать овёс (идеальный корм для лошадей), ячмень и бобы. Увеличение количества скота привело к увеличению «выхода» навоза, который крестьяне теперь могли позволить вносить не только под зерновые, но и огородные культуры (что существенно расширило рацион как крестьян, так и увеличивающегося числа горожан).

Именно с широким внедрением водяного колеса и «усовершенствованной» лошади Европа начала расходиться с другими обществами мира, на тот момент даже более развитыми – с мусульманским миром, Индией и Китаем. Как отмечает историк Линн Уайт, средневековая Европа стала первым обществом в мире, строившим свою экономику не на горбах рабов и кули, а найдя иные источники энергии.

(Отрывок: Джоэль Мокир, «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс». Из-во Института Гайдара, 2014)